Von der Antike bis heute hat die Justizgeschichte spektakuläre Wendungen erlebt. Angeklagte, die zum Tode verurteilt worden waren, sahen ihr Schicksal in letzter Minute durch neue Beweise, öffentliche Mobilisierungen oder präsidiale Begnadigungen gewendet (andere hingegen sind ihrer Hinrichtung zuvorgekommen).

Diese Fälle offenbaren die Schwächen und die grundsätzlichen Fragen unseres Strafsystems. Sie zeigen auch, wie sich die Einstellung zur Todesstrafe im Laufe der Zeit gewandelt hat: von der schnellen und erbarmungslosen Justiz vergangener Jahrhunderte bis hin zu heutigen Debatten über Resozialisierung – jede Epoche hatte ihre Kontroversen und Zweifel.

Im Lauf der Geschichte haben diese Überlebensgeschichten unser Verhältnis zur höchsten Form der Justiz geprägt. Vom Scheiterhaufen des Mittelalters über die Guillotine der Revolution bis zu den letzten Hinrichtungen des 20. Jahrhunderts (die es aber z. B. in den USA noch gibt) lieferten sie Denkanstöße über das Recht auf Leben und Tod, das sich die Gesellschaft anmaßt – und trugen so zum langen Weg in Richtung Abschaffung bei.

Die "Todestrickser"

So sehr sich die Henker auch bemühen – manchmal weigert sich der Tod, seinen Teil zu übernehmen.

Frankreich, 1625: Der Henker wird von der Menge gesteinigt

Eine ledige Frau, eine verheimlichte Schwangerschaft, ein totgeborenes Baby ... Das reicht aus, damit Hélène Gillet, 22 Jahre alt, wegen Kindsmordes angeklagt und zum Tod durch Enthauptung verurteilt wird.

Am 12. Mai, dem Tag der Hinrichtung, ist der Henker laut France Bleu nicht in Bestform. Er verfehlt seinen Schwerthieb und trifft sie an der Schulter. Unter dem Spott der Menge versucht er es mehrfach erneut, verletzt die junge Frau jedoch nur. Gedemütigt überlässt er das Feld seiner Ehefrau, die versucht, Hélène mit einem Strick zu erwürgen – vergeblich. Anschließend tritt sie auf Hélène ein, greift sich eine Schere und versucht, ihr die Kehle durchzuschneiden. Ein völliges Fiasko. Der Henker und seine Gehilfin werden schließlich von der aufgebrachten Menge gesteinigt, während Hélène ihre Verletzungen überlebt.

England, 1885: John Lee – dreimal zur Hinrichtung geführt

John Lee, ein Hausdiener, wird beschuldigt, seine Arbeitgeberin mit einer Axt ermordet zu haben. Trotz seiner Unschuldsbeteuerungen wird er zum Tod durch den Strang verurteilt. Am Tag der Hinrichtung, dem 23. Februar 1885, betätigt der Scharfrichter den Hebel der Falltür – doch nichts passiert. Die Helfer stürzen herbei, versuchen, den Mechanismus durch Schläge zu lösen, aber die Falltür bleibt blockiert.

Lee wird in seine Zelle zurückgebracht. Zweiter Versuch – laut Torbay Today ebenfalls erfolglos. Nach technischen Nachbesserungen bringt man ihn ein drittes Mal zur Hinrichtungsstätte. Doch erneut versagt der Mechanismus – unter den ungläubigen Blicken der Vollstrecker. Ein Zeichen des Schicksals? So sieht es auch der Innenminister und wandelt das Urteil in eine Gefängnisstrafe um. John Lee lebt schließlich bis zum Alter von 80 Jahren.

Mexiko, 1915: Wenceslao Moguel

Mitten in der mexikanischen Revolution wird der 17-jährige Wenceslao Moguel, ein Anhänger von Pancho Villa, von der konstitutionalistischen Armee gefangen genommen und zum Erschießungskommando geführt. Acht Soldaten feuern auf ihn. Die Kugeln treffen zwar, verfehlen jedoch alle lebenswichtigen Organe. Wenceslao stellt sich tot. Doch ein Offizier tritt heran, um ihm mit einem Schuss aus nächster Nähe den Gnadenstoß zu versetzen – der Schuss trifft ihn im Gesicht. Anschließend wird sein Körper zu den Leichen seiner Kameraden geworfen.

Aber er lebt noch. Die Kugel drang durch seine Wange ein und trat durch den Unterkiefer wieder aus. Nachdem die Soldaten verschwunden sind, kriecht er davon und findet schließlich Hilfe. Wenceslao Moguel stirbt erst im Jahr 1976.

Die Begnadigten

Aus welchen Gründen auch immer – manchmal zeigt die Obrigkeit Milde.

Frankreich, 15. Jahrhundert: Jean II. d’Alençon – zweimal begnadigt

Bei Jean II. d’Alençon (1409–1476) war das Konspirieren fast schon ein Charakterzug. Obwohl Jeanne d’Arc ihn den "edlen Herzog" nannte, verbrachte er sein Leben damit, Unruhe im Königreich zu stiften und immer wieder gegen die Krone vorzugehen. Mord, Verrat, das Überlaufen zu den Engländern – seine Umtriebe brachten ihm gleich zweimal ein Todesurteil ein: 1458 und 1474.

Beim ersten Mal wird er vom König Karl VII. begnadigt, beim zweiten Mal von dessen Nachfolger Ludwig XI. Er wird bis 1476 im Louvre inhaftiert, kurz nach seiner Freilassung stirbt der rückfällige Verschwörer.

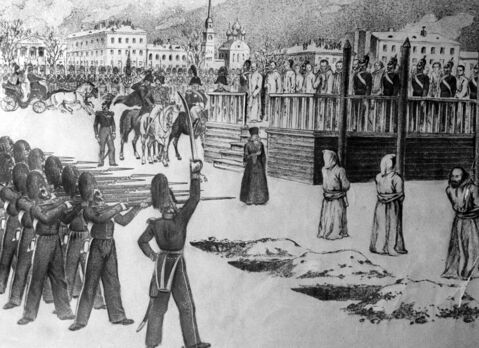

Russland, 1849: Dostojewski – vom Zaren Nikolaus II. begnadigt

Dostojewski ist 25 Jahre alt, als ihn das revolutionäre Fieber packt. Im Jahr 1846 schließt er sich einem Kreis fortschrittlicher Intellektueller an – dem Petraschewski-Kreis. Drei Jahre später wird er zusammen mit zwanzig seiner Mitstreiter verhaftet und zum Tode verurteilt. Am 22. Dezember 1849 werden sie auf den Semjonowski-Platz in Sankt Petersburg geführt, wo bereits das Erschießungskommando wartet. Gefesselt, mit Kapuzen über dem Kopf, bereiten sie sich auf den Tod vor.

Doch nichts geschieht. Nach langen Minuten im Angesicht des scheinbar unausweichlichen Todes erfahren sie, dass Zar Nikolaus II. sie begnadigt hat. Die Hinrichtung war lediglich ein inszeniertes Schauspiel – ein psychologisches Druckmittel, um künftige Revolutionsgelüste im Keim zu ersticken.

Kambodscha, 1978: Vann Nath – durch seine Kunst gerettet

Im Gefängnis S-21 in Phnom Penh, dem berüchtigten Folterzentrum der Roten Khmer, fanden rund 17.000 Menschen den Tod. Einer der sieben Überlebenden war Vann Nath. 1977 inhaftiert, verdankte er sein Überleben seiner Kunst. Als sein Gefängniswärter erfuhr, dass er Maler war, wurde er dazu verpflichtet, Porträts von Pol Pot aus seiner Zelle heraus anzufertigen. Sein ganzes Leben lang setzte sich Vann Nath unermüdlich dafür ein, die Barbarei der Roten Khmer anzuprangern.

Frankreich, 1981: Philippe Maurice – durch die Wahl gerettet

Philippe Maurice war ein Kleinkrimineller, doch im Jahr 1979 eskalierte ein Überfall – er erschoss einen Polizisten. Das Urteil: Todesstrafe. Die Wahlen standen kurz bevor. Valéry Giscard d’Estaing, ein Befürworter der Todesstrafe, trat gegen François Mitterrand an, der für deren Abschaffung einstand. Am Tag nach dem Wahlsieg der Sozialisten besucht der neu ernannte Justizminister Robert Badinter Philippe Maurice im Gefängnis und sagt laut Ouest-France:

In gewisser Weise werden Sie selbst das Symbol der Abschaffung sein.

Drei Tage später wird Maurice begnadigt, seine Strafe in lebenslange Haft umgewandelt.

Die Überlebenden von Salem

Salem, Massachusetts, 1692. Zwei junge Mädchen erleiden Krampfanfälle und Halluzinationen. Das Urteil der Ärzte? Besessenheit. Die Mädchen werden gedrängt, jemanden zu benennen, der ihnen angeblich einen Fluch auferlegt hat. Die Schuldige ist schnell gefunden: Tituba, die aus Barbados stammende Sklavin des Pfarrers. Bald gesellen sich weitere "Hexen" dazu – eine senile alte Frau, eine Bettlerin … Gerüchte verbreiten Panik unter den Einwohner:innen, und eine Welle von Denunziationen beginnt. Ein Sondergericht wird eingesetzt, das sich durch Schnellverfahren, Folter und Hinrichtungen auszeichnet.

Als schließlich die Ehefrau des Gouverneurs William Phips selbst angeklagt wird, greift er ein und beendet den Wahnsinn. Er löst das Sondergericht auf und ordnet die Freilassung der Verurteilten an. Von den rund zweihundert angeklagten Personen wurden dreißig schuldig gesprochen und neunzehn gehängt – fast ausschließlich Frauen.

Die Unschuld der Begnadigten wurde etwa zehn Jahre später offiziell anerkannt – mit einer Ausnahme: Aus unbekannten Gründen wurde Elizabeth Johnson erst im Jahr 2022, also 329 Jahre nach ihrer Verurteilung, rehabilitiert.

Androklos – vom Löwen gerettet

Androklos, ein Sklave des Prokonsuls von Afrika, beschließt, seinem Schicksal zu entkommen, und flieht in eine wilde, unbewohnte Gegend. Dort begegnet er einem verletzten Löwen, den er pflegt und füttert. Mensch und Tier leben drei Jahre lang gemeinsam.

Als Androklos gefasst wird, bringt man ihn zurück nach Rom, wo er zum Tod durch wilde Tiere verurteilt wird. Laut dem griechischen Grammatiker Apion, der im 1. Jahrhundert Augenzeuge der Szene gewesen sein soll, betritt ein majestätischer Löwe die Arena – doch anstatt sich auf den Sklaven zu stürzen, legt er sich zu dessen Füßen. Es war derselbe Löwe.

Androklos und das Tier werden daraufhin vom Kaiser begnadigt.

Auch interessant:

Von Piranhas gefressen: Hat Kim Jong-un so wirklich einen General hinrichten lassen?

Donald Trump soll die "Hinrichtung" von Rival:innen gefordert haben

Tödliche Orca-Attacke vor Australiens Westküste: Touristen-Gruppe erlebt Angriff auf Blauwal

Verwendete Quellen:

France Bleu: Accusée d'infanticide, sauvée par la foule : l'incroyable destin d'Hélène Gillet en 1625

Torbay Today: The Storyteller: How John Lee cheated death by defying the prison gallows

Ouest-France: Le condamné gracié est devenu un symbole de rédemption

Aus dem Französischen übersetzt von Ça m'intéresse