In Berlin markiert der aktuelle Winter eine energiepolitische Zäsur: Die Zeit, in der Heizungen und Industrieanlagen in großem Umfang mit Gas aus Russland betrieben wurden, ist beendet. Vor Beginn des Kriegs gegen die Ukraine floss ein erheblicher Teil der Berliner Gaslieferungen über russische Pipelineverbindungen nach Deutschland. Inzwischen hat der Versorger Gasag seine Einkaufsstrategie so angepasst, dass diese Quelle keine Rolle mehr spielt.

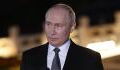

Ausgangspunkt des Umbruchs war die abrupte Verschärfung der politischen Lage Anfang 2022. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine geriet die bisherige Abhängigkeit von einem dominierenden Lieferanten in den Fokus. Bund und Länder suchten nach Wegen, die Importstruktur zu diversifizieren und das Risiko einseitiger Ausfälle deutlich zu verringern. Für ein Unternehmen wie Gasag, das seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Berlin aktiv ist und heute als wichtigster privater Energiedienstleister der Stadt gilt, bedeutete das einen beschleunigten Kurswechsel.

Gasag-Chef Georg Friedrichs erläuterte in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“, dass das Unternehmen seine Gasströme inzwischen vollständig auf alternative Herkunftsländer und neue Transportwege umgelenkt hat. Die Aussage, man biete den Berliner Kundinnen und Kunden kein russisches Gas mehr an, steht stellvertretend für diesen Umbau. Dahinter steht ein Beschaffungsmix, der heute deutlich breiter aufgestellt ist als noch vor wenigen Jahren.

Parallel dazu hat sich auch das Leistungsprofil des Unternehmens verändert. Gasag versorgt die Hauptstadt traditionell mit Erdgas für Haushalte, Gewerbe und Industrie, baut aber zugleich das Geschäft mit klimafreundlicheren Angeboten wie Ökostrom aus. Mehr als 1.700 Beschäftigte kümmern sich um Netzbetrieb, Vertrieb und Service. Eigentümer sind mehrere große europäische Energieunternehmen aus Frankreich, Schweden und Deutschland, die gemeinsam im Hintergrund agieren und den finanziellen Rahmen für Investitionen in Infrastruktur und neue Produkte stellen.

Norwegen, LNG und deutsche Förderung: ein neu zusammengestellter Energiemix

Die Lücke, die durch das Wegfallen der russischen Importe entstanden ist, wurde nach Angaben von Gasag vor allem durch Lieferungen aus Norwegen geschlossen. Ein erheblicher Teil der in Berlin benötigten Gasmenge stammt mittlerweile aus dortigen Förderfeldern und wird über ein etabliertes Pipelinesystem nach Mitteleuropa transportiert. Dieser skandinavische Baustein bildet heute einen der zentralen Pfeiler der Versorgung.

Ergänzt wird dieser Strom durch umfangreiche Mengen an Flüssigerdgas (LNG), das per Schiff an Terminals an der Nord- und Ostseeküste Europas ankommt. Dort wird das verflüssigte Gas wieder in den gasförmigen Zustand gebracht und in das Fernleitungsnetz eingespeist. Über die westeuropäischen Pipelines gelangt es schließlich nach Deutschland und weiter in Richtung Berlin. Ein nennenswerter Anteil dieser LNG-Lieferungen stammt aus Nordamerika, weitere Teile kommen aus anderen Exportregionen weltweit. Aus Sicht des Versorgers entsteht dadurch ein flexibler Baustein, der bei Bedarf rasch aufgestockt oder angepasst werden kann.

Hinzu kommt ein kleiner domestischer Anteil: Ein begrenzter Prozentsatz des in Berlin genutzten Gases wird in Deutschland selbst gefördert. Zwar kann diese Inlandsproduktion die Importe bei Weitem nicht ersetzen, sie trägt jedoch dazu bei, die Herkunftsquellen noch etwas breiter zu streuen und Abhängigkeiten zu reduzieren. Zusammengenommen ergibt sich so ein mehrschichtiger Energiemix, in dem mehrere Staaten und Förderregionen parallel eine Rolle spielen.

Dieser Umbau wäre ohne die rasch errichteten LNG-Infrastrukturen an der deutschen Küste kaum möglich gewesen. Schwimmende Regasifizierungseinheiten und neu geschaffene Anlandepunkte haben innerhalb kurzer Zeit Kapazitäten geschaffen, um zusätzliche Schiffe abzufertigen und Gas in das europäische Netz einzuspeisen. Aus Sicht von Gasag zeigt sich inzwischen, dass diese Anlagen dazu beitragen, Engpässe aufzufangen und die bisherigen, stark pipelineorientierten Importstrukturen zu ergänzen.

Ökonomisch wirkt sich die neue Architektur ebenfalls aus. Die Beschaffungskosten stehen stärker unter dem Einfluss des globalen LNG-Handels und langfristiger Verträge mit verschiedenen Förderländern. Für die Hauptstadt bedeutet dies, dass Preisentwicklungen nicht mehr in erster Linie von einer einzigen Lieferroute abhängen, sondern von einem Zusammenspiel aus mehreren Märkten. Gleichzeitig bleibt Erdgas ein fossiler Energieträger, dessen Bedeutung im Zuge der Energiewende perspektivisch sinken soll – ein Spannungsfeld, in dem sich auch Gasag bewegt.

Füllstände, Risikofaktoren und die Perspektive für den Winter

Entscheidend für die Einschätzung der Versorgungslage ist neben den laufenden Importen der Blick auf die Gasspeicher. Nach Branchenangaben sind die deutschen Speicheranlagen aktuell deutlich zu mehr als zwei Dritteln ausgelastet. Der Füllstand liegt damit etwas unter dem Niveau besonders gut gefüllter Jahre, wird aber von Fachleuten als tragfähige Grundlage für die Heizperiode bewertet. Die Kombination aus vorhandenen Reserven und kontinuierlichen Zuflüssen aus Norwegen, LNG-Importen und heimischer Förderung soll sicherstellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auch in einer längeren Kältephase mit Gas versorgt werden können.

Georg Friedrichs äußerte sich im Gespräch mit dem „Tagesspiegel“ insgesamt optimistisch. Er geht davon aus, dass Deutschland und damit auch Berlin die anstehende Wintersaison bewältigen können, sofern es nicht zu schwerwiegenden Störungen an zentralen Energieinfrastrukturen kommt. Damit sind etwa größere Schadensereignisse an Pipelines, Importterminals oder Speicheranlagen gemeint, die den Gasfluss massiv beeinträchtigen könnten. Solange solche Störfälle ausbleiben, sieht der Gasag-Chef die Versorgungssicherheit als gewährleistet an.

Im Vergleich zu den Krisenjahren unmittelbar nach Kriegsbeginn hat sich die Lage auf dem Gasmarkt spürbar stabilisiert. Die extremen Preisspitzen und die Sorge vor kurzfristigen Abschaltungen sind einer weniger angespannten Situation gewichen. Dass mehrere LNG-Terminals inzwischen regulär arbeiten und alternative Pipelineverbindungen stärker genutzt werden, trägt dazu bei, die Schwankungen zu dämpfen. Gleichwohl bleibt der Markt anfällig für geopolitische Entwicklungen, Wetterschwankungen und Veränderungen der weltweiten Nachfrage, etwa durch einen höheren Bedarf in Asien.

Für Haushalte und Betriebe in Berlin bedeutet die neue Konstellation eine gewisse Entlastung gegenüber der Hochphase der Gaskrise, aber keine vollständige Entwarnung. Energieunternehmen und Politik verweisen darauf, dass der mittelfristige Ausweg vor allem in Effizienzsteigerungen und dem Ausbau erneuerbarer Alternativen liegt. Gasag positioniert sich entsprechend zunehmend als Anbieter, der neben klassischem Erdgas auch Strom aus regenerativen Quellen sowie Dienstleistungen rund um sparsame Heiztechniken offeriert.

Dass die Hauptstadt in diesem Winter ohne Lieferungen aus Russland auskommt, ist damit nur ein Teil einer größeren Entwicklung. Der Umbau der Beschaffungsketten hat kurzfristig die Abhängigkeit von einem einzelnen Land reduziert und den Spielraum bei der Auswahl von Lieferanten erweitert. Langfristig zwingt die neue Lage allerdings auch dazu, die Rolle von Gas insgesamt neu zu bewerten und den Übergang zu klimafreundlicheren Formen der Wärmeversorgung entschieden voranzutreiben. Im Moment steht jedoch für viele Berlinerinnen und Berliner vor allem eines im Vordergrund: Die Gewissheit, dass die Heizkörper in den kommenden Monaten warm bleiben – getragen von einem Energiemix, der deutlich anders aussieht als noch vor wenigen Jahren.

Auch interessant:

Mysteriöse Vergiftung in Istanbul: Was geschah mit der deutsche Familie?

Tod der Kessler‑Zwillinge bewegt Deutschland und entfacht die Regeldebatte?

Hitlers DNA unter der Lupe: Was das seltene Kallmann-Syndrom verrät

Verwendete Quelle:

Schluss mit Putin-Gas: Berlin heizt aus eigener Kraft in den Winter